Writingsコラム

よいカビ、悪いカビ

酷暑でエアコンを使う日々が続いていますが、カビの匂いが混じっていたら要注意です。専用クリーナーを使って自力で掃除するか、専門業者に任せてカビを除去しないと、アレルギーや肺炎になるなど、健康を害します。一方、チーズや味噌など発酵食品は、カビなどの微生物の力でおいしくなります。よいカビ、悪いカビ、違いは何なのでしょうか。

現在、カビは80,000種ほど確認されています。いくらか例外はありますが、基本的に菌糸と胞子で形成され、空気中を胞子が漂い、どこかに付着した後、菌糸が伸びて増殖を開始します。カビが好む温度は25〜28℃で、湿度80%を超えると増殖が加速します。水分の他、埃や垢、建材など、いろんな有機物を栄養としていますから、こうした条件に適当したカビはどんどん増えていくのです。

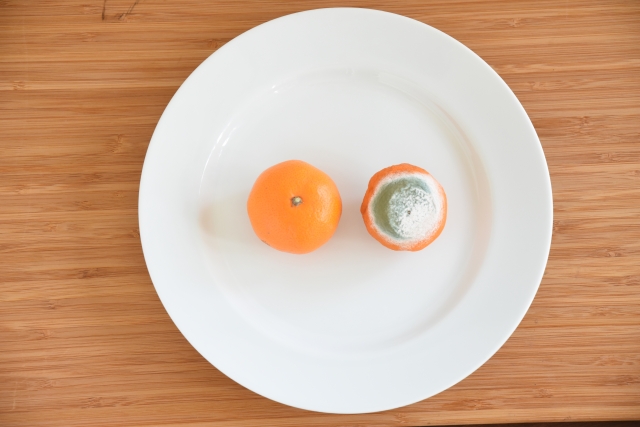

カビは増えると胞子を放出し、さらに増えようと企みます。この胞子を吸い込むと、咳や皮膚炎などのアレルギー反応が起こります。よく見かける黒カビや赤カビは、室内や電化製品に生じるほか、食品にも発生します。カビの生えた食品は目に見えている部分以外にも菌糸が食い込んでおり、食べれば食中毒を起こすこともあります。残念ですが、カビの生えた食品は潔くあきらめましょう。

困ったことはあるとはいえ、人類は昔からカビを利用してきてもいました。日本酒は米にコウジカビを付着させて発酵させたものです。味噌や醤油、かつお節も同じコウジカビを使った発酵食品です。カマンベールチーズは白カビ、ブルーチーズは青カビの一種を利用しています。また青カビは抗生物質であるペニシリンの製造にも役立っています。

血中コレステロールを下げるスタチンも「第二のペニシリン」と言われるカビ由来の薬です。とはいえ、カビはそのままにしておけばカビに過ぎません。化学構造を解析し、カビの能力を引き出す化合物を加えることで、薬のように人類の役に立ってくれるのです。

カビ由来の有名な薬は、抗寄生虫薬のイベルメクチン、脂質異常症の治療薬であるコンパクチンなどが挙げられます。前者はノーベル賞を受賞した大村智北里大学等別名誉教授が1979年に発見した放線菌から作り出されました。コンパクチンは遠藤章東京農工大学特別名誉教授が1973年に見つけた青カビ由来のものです。近年では理研化学研究所が感染症のマラリアに効くフザリウムを発見し、新薬開発を行なっています。近年、DNA解析のスピードが上がり、カビの全遺伝子情報解析が簡単になったため、新薬開発にも弾みがついているようです。

日常生活の中で見つけてしまうと憂鬱になるカビですが、カビの活用の可能性は無限大ともいえます。とはいえ「悪いカビ」に汚染されると、アレルギーや食中毒などの健康被害を引き起こしてしまいますから、カビとお付き合いするならば、専門家に研究してもらい、有益な結果を受け取るというのが正しい選択のようです。