Writingsコラム

宇宙ビジネス、拡大中

地球から初めて宇宙空間に出たのはソ連(現ロシア)の人工衛星スプートニクで、1957年のことでした。同じくソ連が1961年に初の有人宇宙飛行を成功させ、1969年にアメリカが月に人類を着陸させました。しばらくの間、ソ連とアメリカの二国で宇宙開発が進められていましたが、年月とともに世界中の国々が開発に着手し、現在では国家プロジェクトよりも民間企業の活躍が目につくほどになりました。実験から脱却し、収益を見込んだビジネスと変貌している宇宙事業について探っていきましょう。

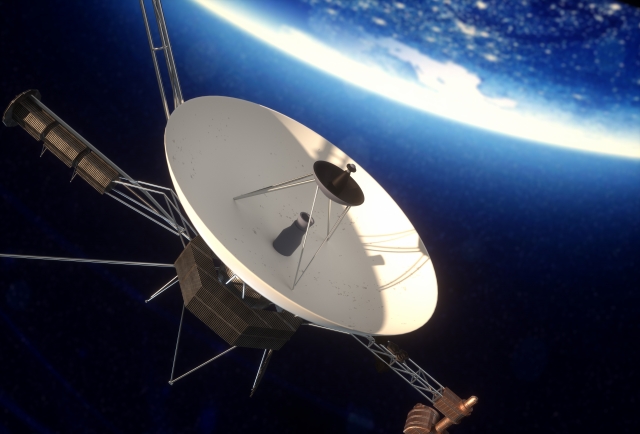

打ち上げ場面が印象的なため、宇宙といえばロケットが思い浮かぶものですが、ロケットの製造ばかりが宇宙産業ではありません。宇宙産業には大きく分けて2種類あります。

経済産業省は、人工衛星やロケットの製造打ち上げ、ISS(国際宇宙ステーション)などの製造などを行うのが宇宙機器産業と定義しています。そして、通信衛星のデータ利用や交通や気象観測などを行う事業を宇宙ソリューション産業としています。

宇宙機器産業は三菱重工やNEC、IHIなどの大企業の参画が有名です。機械や工学、工業技術など専門性の高いエンジニアが活躍しており、NASAやJAXSAをはじめとした研究機関、メーカーなどに所属している場合が多くなっています。アメリカではスペースXが抜きん出ていますが、日本のベンチャー企業では月面着陸を目指すアイスペースなどがよく知られています。

宇宙ソリューション産業の代表的なものは、地図の検索などで使われる衛生データを活用した一連のサービスです。天候や地形などの観測データ、農地に適した土地評価を行うことや、魚群の行動解析を行うなど、幅広い分野に衛生データは活用されており、今後、大きな発展が期待されている分野です。

衛生からのデータ利用が幅広い分野で活用できるのは、数十から数百の単位で小型衛星を連携して利用する「衛星コンステレーション」という技術が開発されたからです。小型衛星は、打ち上げ費用が安く、開発時間が短く済むというメリットがあります。日本では、アクセルスペースがこの衛星コンステレーションを使った衛生画像のサブスクリプションサービスを開始しています。

こうした衛星等を含む宇宙インフラはメンテナンスが欠かせません。機体のメンテナンスをはじめ、燃料補給の施設、宇宙ゴミの除去などが必要とされています。アメリカのスタートアップ企業オービット・ファブでは、使用可能であるものの、燃料切れで使えなくなる衛生のための給油基地ネットワーク構築を目指しています。宇宙ゴミの分野では、日本の川崎重工、東京海上、三井物産が協業して事業化を目指しています。

宇宙ビジネスといっても、その分野と可能性はさまざまです。旅行や不動産、保険といった業界でも宇宙ビジネスを目指す企業がありますので、宇宙に関わる仕事をしたいという方は、必要とされる能力や技術の幅が広がったということが言えます。ただ、往年の宇宙開発者たちのように、柔軟な思考と実現力は、宇宙に関わる仕事で最も必要とされることなのでしょう。