Writingsコラム

謎多き古代・巨石文化を楽しむ

アイルランドにあるニューグレンジという新石器時代(前10,000年〜前2,200年ごろ)の石製の墳丘では、冬至だけにしか光がささない部屋があります。直径90m弱、高さ10m強の石製墳丘は、城砦技術が確立されるまでは、アイルランド最大の建造物でした。

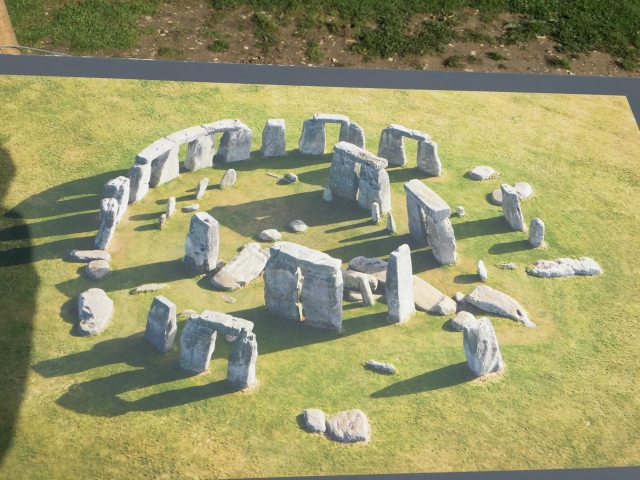

ロンドンから西へ130km行ったグラストンベリーには4~5m、重さは最大50tにも及ぶ巨石が何十個も円状に並んでいるストーンヘンジがあります。新石器時代から青銅器時代(前3,000年〜前2,000年ごろ)にかけて建造されたものと言われており、こちらは夏至の太陽が日の出時に円の中心の石に正確に当たることで知られています。夏至の太陽が上った地点の反対側には、冬至の太陽が沈みます。これは偶然ではあり得ない配置で、ストーンヘンジを作った人は天文学を知っていたと言われています。他にフランス・ブルターニュ地方にもカルナック巨石群などがあり、ヨーロッパに巨石遺跡はたくさん存在します。どれも新石器時代から青銅器時代に作られたものだと言われていますが、その目的については謎に包まれています。

日本にもストーンヘンジのような、石が環状に並ぶ遺跡はあります。代表的なものは秋田県の大湯遺跡で、夏至の太陽が沈む位置をかなり正確に意識した作りであることが知られています。一方、用途も見た目も謎という遺跡も数多くあり、例えば奈良県橿原市にある「益田岩舟」は、標高130mの岩船山の山頂に二つの穴が開けられた11×8×6m、重さ約900tの巨石が鎮座しています。建造目的は全くの謎で、一部では宇宙人の仕業などと言われているとか。

日本の巨石文化は、縄文時代(13,000年前〜2,300年前)にあたる時期に築かれました。ニューグレンジやストーンヘンジなどの巨石遺跡と、かなり大雑把に言えば同じ時代で、その頃、石を使った建造物文化が世界中に存在したようですが、目的はどれも不明。弥生時代(前500年〜3世紀半ば)には巨石文化は廃れ、稲作と青銅器が大陸から同時に伝わってきます。弥生時代から巨石を使った建造物は古墳となり、権力者が埋葬される墓として使用されていたことはわかっています。

そんな謎だらけの巨石遺跡ですが、ストーンヘンジに関しての研究はわりあい進んでいる方だと言えます。1958年に採掘されたサンプルから、ブルーストーンと言われる小ぶりな石はウェールズのプレセリ丘陵から運ばれてきました。大きなサーセン石はマールバラの南にあるウェストウッズから。サーセン石の下に敷かれている祭壇石は、遠く750km離れたスコットランドから運ばれてきたということが石の分析結果によりわかっています。ですが、重さ6tもある祭壇石をどうやって運んだのかはわかっていません。

巨石文化の一つ、エジプトのピラミッドは材料の調達先や運搬方法がわかっています。2013年に発見された世界最古のパピルス文書「紅海文書」の中に、メレルというピラミッド建築に携わった監督官が書いた4,500年前の日誌があったのです。この日誌の中には、労働者への報酬金額も書かれていました。

残念なことに、新石器時代に文字は発明されていなかったようです。世界的に見て、記号のようなものは使っていたようですが、意味は解明されていません。謎に包まれているからこそ、考えを巡らせる愉しみがあるのかもしれません。

2024年の冬至は12月21日(土)です。きっと世界各地の巨石遺跡では、冬至限定の光景を見に人々が集まり、独自の推論を語り合っていることでしょう。