Writingsコラム

ノルマ 使う?使わない?

「今月のノルマ」など、ノルマは昭和世代にはお馴染みの言葉ですが、働き方の意識が変わった現代社会では、使うのにかなり勇気が必要な言葉かもしれません。ノルマについて、その起源と変遷をたどっていきましょう。

ノルマの語源はロシア語で、旧ソ連時代に生まれた言葉です。もともとは「規則」「基準」という意味ですが、社会主義体制下で「労働者が一定時間内に遂行すべき標準作業量」という意味になりました。他にロシア語では「直角定規」という意味や、「標準的な」「正常な」という英語で言うところのノーマルという意味でも使われます。

ですが、日本においてのノルマはネガティブな意味合いがかなり含まれています。それは第二次世界大戦後、日本人捕虜としてシベリアで強制労働につかされた人たちが、食糧不足や極寒の環境下でロシア人管理官たちに「ノルマを果たせ」と命じられていたせいです。「ノルマ、ノルマ」と言われ続け、重労働で亡くなった同胞たちの影がちらつくことも多かったに違いありません。そうした理由から「こなすべき厳しい目標」という日本独自のニュアンスを含むようになりました。厳しさを求めるビジネスの場において、営業目標や工場での作業量などで使われるのが一般的です。

ノルマにはもう少しソフトな使い方があります。「割り当てる」と言う意味で、劇団のチケットを10枚売る、体育祭の応援グッズを1人あたり2個作る、英単語を1日10個覚えるなど、学生の仕事や役割、勉強量の割り当てで使うことが多いようです。

しかしながら新卒学生から避けられるのが「ノルマのある企業」であるため、ノルマを設定することは少なくなってきているのが現状です。過去によくありがちだったことですが、部下がノルマを達成しなかった場合、上司が強く叱責することがありましたが、現在、これはパワハラになります。さらにノルマの存在が心身に影響を及ぼしたのなら、会社がメンタルヘルス対策を怠ったとみなされます。

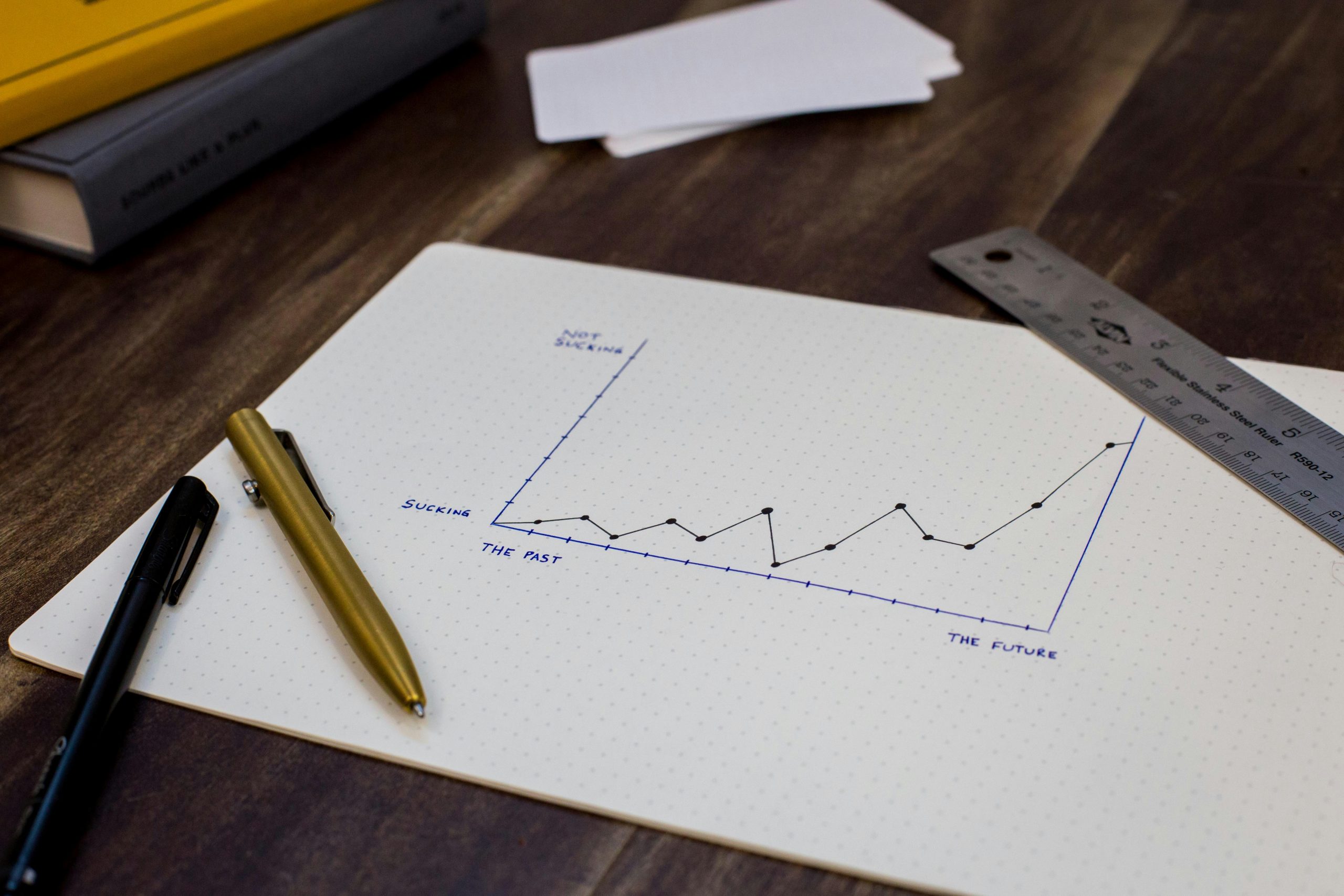

ということで、目標として使われてきたノルマという言葉は、時代に合わなくなってきており、使う人も減ってきているようです。数値目標を設定するのは、業績アップのために必要なことではありますが、達成のための要素を分解し、具体化していくのが現在の手段です。

一例を挙げると、最終的に達成すべきKGI(経営目標達成指標Key Goal Indicator)を設定し、次に段階的な指標であるKPI(重要業績達成指標Key Performance Indicator)を設定。目標に達するまでのいくつかのフェーズで、リード獲得数や商談数など、足りない要素を分析した上で、細かく指標を設定し、具体的な行動をとっていきます。目標値は高すぎず、頑張れば達成できるといった調整も必要で、公正な評価も欠かせません。背景が不明な数字や、やる気だけに頼った精神論だけでは、人は動かないものだと誰もが気づいてしまった時代になっています。

ノルマに含まれているネガティブな印象は、社員の士気低下につながる場合もあります。それでもあえて使うという場合は、くれぐれも注意を払いたいものです。