Writingsコラム

市場や業界の「今」、そして、求められることをお知らせします。

騎士道の華、馬上槍試合

西洋の甲冑を身につけた騎士が、馬を駆り、真正面から槍で対戦する馬上槍試合を、映画などで見たことがあると思います。人馬一体となって一騎討ちを行うため、ケガや落馬などの危険に満ちた勝負です。どんな競技であるのか、詳しくみてい

マグロについての一考察

年末年始のご馳走ということで、マグロを食べる機会が増えているかもしれません。刺身や寿司、丼物などでずっと親しんできているマグロですが、身近すぎて、詳しいことを知っているのかどうかも不明なところ。マグロを食べる機会が増える

暑さにも寒さにも地中熱

暑過ぎる夏にエアコンは必須となりましたが、連日使い続けると、節電という観点で不安を覚えた人も多いかと思います。またエアコンは、冬場には設定したい室温と室外の温度差が大きいため、室外機が故障することが多いのだとか。そこで密

雑穀を取り入れてみよう

体にいいということで、健康診断前にご飯を白米ではなく雑穀入りにしてみたことはありませんか。時折、もち麦や発酵玄米など、雑穀ブームがやってきたりもします。雑穀は健康にいいだけではなく、食糧危機の緩和にも貢献できるとか。可能

空を見上げてお月見を

まだまだ夏の気配が残っていますが、ファストフード各社が打ち出す月見バーガーが出始めると、気温に関係なく、秋の気分を感じる人も多いかと思います。昔から秋は月見と決まっていますが、そうした風習はいつから始まったのでしょうか。

都市型浸水対策・雨庭

温暖化の影響か、局地的な豪雨に見舞われることが多くなり、排水しきれない水がマンホールを飛ばすほどの勢いで噴き出す映像がよく撮影されています。どうやら従来とは違う水害フェーズにシフトしてきているようですが、温故知新の視点で

野球する、見る、遊ぶ?

ドジャースの大谷翔平のニュースが連日報じられている野球シーズン。日本でも屋外で野球観戦するのに適した季節となっています。お馴染みのスポーツでもある野球に関して、ちょっとした雑学をご紹介しましょう。ベースボールという英語か

さくら、ぼたん、花じゃない!?

桜の季節が終わり、4月中旬から5月にかけては春牡丹が楽しめる季節です。そうした花の名も、ところ変われば食べ物の名前であることをご存知でしょうか?勘の良い方は、「さくら」は馬肉の別名であることに気付いたかと思います。なぜ「

意見を届けるクアドラティック・ボーティング

少数派の声が反映されにくい。極端な考え方から分断が起きているなど、民主主義の危機を誰もが感じはじめているのではないでしょうか。あまりうまく機能しているとは言い難い民主主義を、デジタルの力を使って変えていこうという考え方が

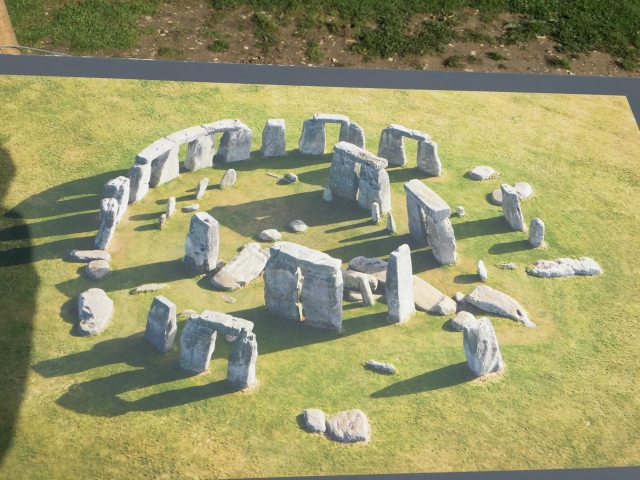

謎多き古代・巨石文化を楽しむ

アイルランドにあるニューグレンジという新石器時代(前10,000年〜前2,200年ごろ)の石製の墳丘では、冬至だけにしか光がささない部屋があります。直径90m弱、高さ10m強の石製墳丘は、城砦技術が確立されるまでは、アイ

人工血液、実現へ踏み出す

2024年7月、奈良県医科大学の研究チームが、人工赤血球製剤の実用化を目指しての臨床実験を開始するというニュースがありました。人工血液は1960年代から研究されていたようですが、なぜ必要なのか、どんな手法で作られるのか、

神様へのご報告・七五三

11月15日は七五三。神社や寺で、小さな子供たちが晴れ着姿ではしゃいでいる光景は微笑ましいものです。ご自身の記憶を懐かしく思い出すこともあるでしょう。改めて、七五三について考えてみましょう。七五三は、平安時代に3、5、7

フィンランドの電力戦略は再生バッテリーで

現在、再生可能エネルギーの分野で先頭を走っていると言えるのは、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、アイスランドといった北欧諸国でしょう。ノルウェーとスウェーデンは水力発電、フィンランドは原子力発電が3分の

繊維リサイクルへの取り組み

ユニクロやGU、H&Mなど有名アパレルメーカーや、家具雑貨を扱うニトリなどが衣類やカーテンのリサイクルに取り組んでいることはご存知かと思います。また、回収サービスを利用したことがある人も増えているのではないでしょ